スイスの「伊東深水-近代とノスタルジー」展 浮世絵が蘇ったような色の鮮やかさと近代への郷愁

チューリヒのリートベルク美術館で伊東深水の木版画展「伊東深水 -近代とノスタルジー」が開催されている。展示されている美人画は、浮世絵の制作技法を継承しながら、色の鮮やかさと女性の内面をも描き出すような線の表現で、見る人を絵の中に引き込む。また同展は、20世紀前半の日本社会における女性のあり方などについても考えさせる魅力溢れる展覧会だ。

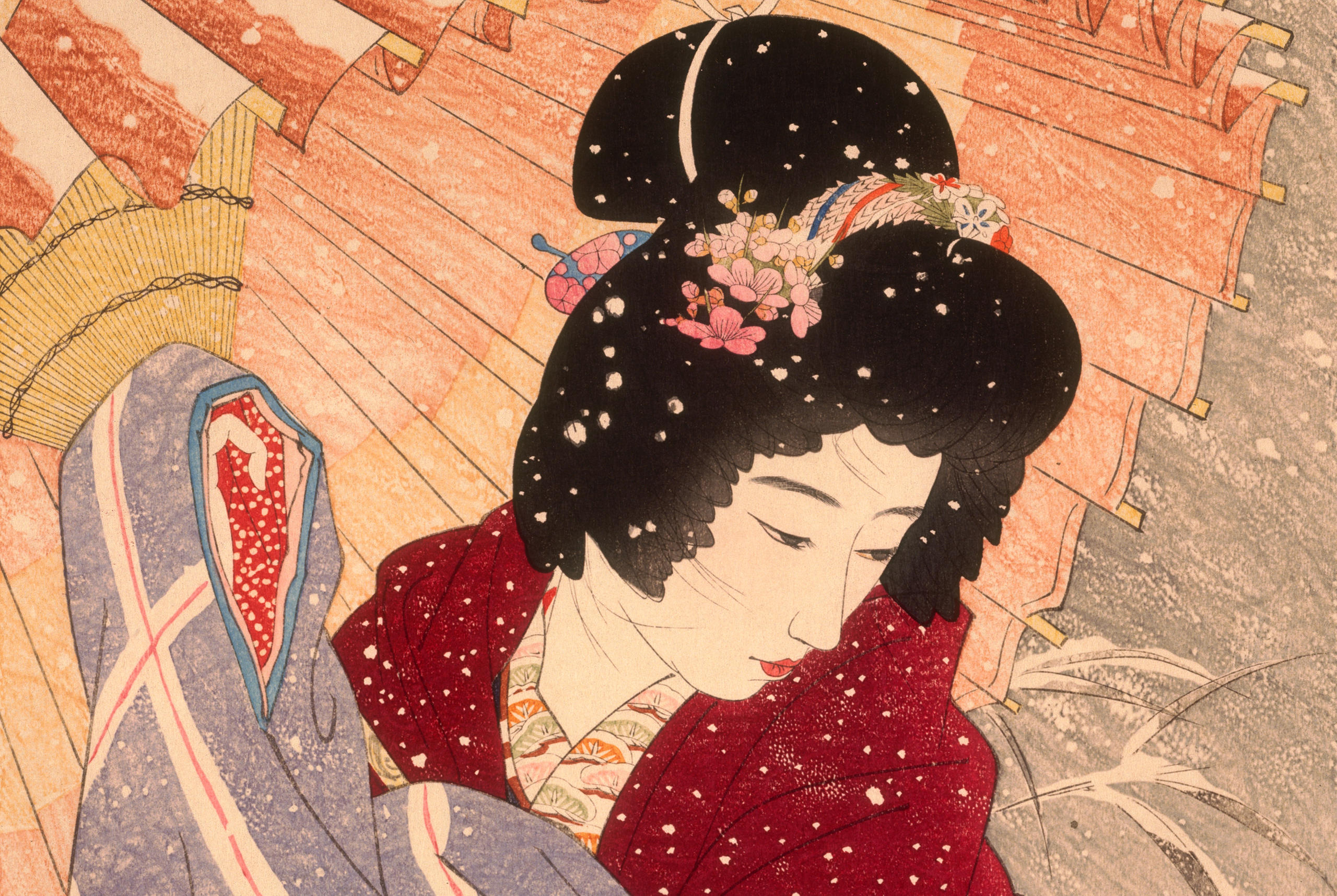

深水わずか18歳の作品「対鏡」(図1)が、会場の入り口で観客を迎えてくれる。これは、鏡は描写されていないのだが、それを見つめる女性の髪の黒色と着物の赤が鮮やかなコントラストをなす1916年(大正5年)の作品だ。「深水は色にこだわった。自分が求める色が生まれるまで摺師(すりし)に何度も注文をつけた。ここではこの赤にこだわり、この赤の色が出るまで6回も摺られた」と同展覧会を企画したキュレーターのトゥリン・カーンさんは説明する。

摺師とは、伝統的浮世絵制作での分業「絵師・彫師・摺師」の中の1人だ。深水が「対鏡」を制作したころ、浮世絵の衰退を憂いた浮世絵商の渡邊庄三郎はその復興を目指して「新版画」運動を興し、この分業による制作技法も継承した。深水はこの運動に加わり、新版画を代表する絵師になっている。

新版画では、描く対象においても専門性を受け継いだ。「新版画の絵師は、浮世絵の伝統である美人画、山水画、花鳥画の3分野の中から自分の専門性を見つけなければならなかった。その結果、深水は美人画を専門にした」(カーンさん)

線と色

同展覧会の特徴の一つに、大正時代とほぼ重なる1916年~30年に制作された美人画と30年以降の美人画とでは、作風ががらりと変わっているという点がある。

30年以前では、描かれている女性たちが皆内なる感情を表現しているように見える。それらは物憂さや悲しさといった感情であり、ときには、ただ単に物思いに沈んでいたりする。例えば「遊女」(図2、1916年作)では、疲れ切ったような様子の女性が火鉢にもたれ考え事をしている。そしてそれらの感情表現は、着物の「表情」や顔の表情、体のくねった「表情」を示すくっきりとした線によって生み出されている。

こうした線の輪郭の中を埋める色も、30年以前の作品では赤、青、黒の3色にほぼ限定されている。青は女性の清らかさ・純粋さを、黒はもの思いに沈む女性の内面を象徴するかのようだ(例えば図3の「こたつ」)。赤は、実際には赤色の着物の裏地(ないしは長襦袢)が黒の着物の袖のところにちらりと見えているものなのだが、こうした使われ方で、黒色が支配する画面を引き締め、同時にちょっとした「希望」の象徴のように用いられている。

こうして、この時代の作品では、女性が首をかしげたり、体を斜めにしていたり、さらに着物が波打っていたりと、曲線が多用され、アールヌーボーの影響を受けているのではないかと思わせるところがある。

30年以降の美人画

こうした前半の作品と対照的なのが、30年以降の美人画だ。カーンさんが「これは、女優である初代の水谷八重子さんがモデルだ」と話す1930年の作品「秋晴れ」(図4)では、秋の草花の中に立つ女性にはほとんど表情がなく、グラフィックデザイン的な感じが際立つ。

一方で、薄紫の幾何学的な線からなる(アールデコに影響を受けたような)着物の柄や右手の小指にちらりと見える指輪などに、当時の女性が好んだ「モダンな流行」が前半の作品よりも、もっと明らかに見て取れる。

こうした、服装や装飾などでの急速な近代化は、1954年の「手鏡」(図5)になると一層鮮明だ。この作品では「鏡を覗く女性」という江戸時代の浮世絵の主題を用いてはいるが、女性の着物の柄はヨーロッパの抽象絵画のように斬新で、当時流行の形に結われた髪に手をやる、その指先にはマニキュアまで施されている。

近代とノスタルジー

ところで、今回の展覧会のタイトル「伊東深水 -近代とノスタルジー」についてのカーンさんの説明はこうだ。「深水が参加した新版画では、主に米国に版画を売るために、伝統の浮世絵の『米国人にとってのエキゾチシズム』を主題として再現する必要があった。だが一方で、日本人も近代化によって急速に変わっていく社会にあって、失われていく古いものへのノスタルジーを感じていた。この近代化とノスタルジーの二つを、深水の作品はうまく表現している」

実際、雪を被った梅の枝を見つめる日本髪の女性、雪吹の中で傘を半分すぼめている日本髪の女性などは、主題において伝統の浮世絵を継承し、外国人に「エキゾチシズム」をたっぷりと提供している。そして、こうした古い時代を思わせる作品は、1920年代後半に白木屋というデパートで開催された深水の展覧会で、日本人にも好まれたのだという。

だが一方で、深水の作品には、現代の我々にとってのもう一つのノスタルジーがある。それは、大正時代から昭和にかけての時代の変遷と女性のあり方へのノスタルジー(あるいは社会学的興味)だ。

例えば髪型だ。1910年代から30年代までは、少し変形ではあるものの日本髪を日常の中で結っており、この日本髪と後ろで束ねただけのような髪型が混在している。ところが、40年代以降はパーマネントが主流になり、「手鏡」に見えるような後ろに束ねた形やモガ(モダンガール)といわれた女性の短い髪形には、パーマネントがあてられている。

このほかにも、眉が太く描かれる化粧の仕方、大正から昭和初期の三面鏡といった日常の道具や生活場面など、この時代へのノスタルジーを引き起こすもので溢れている。

スイス人の反応

日本人である筆者のこうした反応に対し、スイス人は深水の近代木版画をどうとらえているのかとの質問に、カーンさんは「ここ10年ぐらいのマンガの流行で、顔の表情や動きを線だけで描写する手法に慣れているスイス人は、『こうした表現は漫画で親しんだものなので、違和感がない』と言っている」とコメントした。

会場にいたある男性は、「(歌麿の作品など)江戸時代の浮世絵は、女性の目が皆細く、同じような表情に見える。それに対し深水の作品は、それぞれの女性に表情があり、また色の鮮やかさも格別。感動した。それに浮世絵の制作過程も勉強になった」と言う。

会場には作品の展示に加え、新版画が継承した「絵師・彫師・摺師」の分業を見せるため、彫師と摺師の作業のビデオと摺りの各段階での仕上がりの状態が展示されているからだ。

この男性の言う「色の鮮やかさによる感動」に関しては、「どうしても江戸時代の浮世絵は色が褪せてしまっている。しかし深水の作品には、まるで江戸時代に戻ってその当時の浮世絵を見ているような臨場感と、色の鮮やかさが引き起こす興奮がある」というカーンさんの言葉が実に的を射ており、同展の魅力の一つを凝縮してもいる。

「伊東深水 -近代とノスタルジー」展

1916年から64年にかけての木版画100点を展示。木版画は色が褪せるため、一回の展示期間は6週間に限定される。そのため、2016年9月17日~11月13日に50点。2016年11月15日~2017年1月8日に残りの50点を展示。

深水の創作は、3分の2が美人画。残りが山水画だった。今回の2回の展示でも、50点のうち美人画が36点、山水画が14点を占める。

同展は、リートベルク美術館とTaiyo no Hikari Foundationとの共同企画。展示品の半分はTaiyo no Hikari Foundationから、残りは渡邊木版美術画舗から貸し出されている。渡邊木版美術画舗は新版画を興した渡辺庄三郎が経営した版元。Taiyo no Hikari Foundationは、深水の家族のコレクションを保管する財団。

なお、リートベルグ美術館にはチューリヒ駅から3番のトラムでMuseum Rietberg下車。

JTI基準に準拠

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。